锡石(SnO₂)是全球锡供应链中最重要的矿石矿物,不仅是锡的主要提取来源,还常富集铌(Nb)、钽(Ta)和钨(W)等关键稀有金属元素,具有显著的经济和战略意义。锡石广泛形成于与花岗岩有关的岩浆—热液成矿系统中,其显微结构和锡同位素组成可为研究金属沉淀和热液演化过程提供独特视角。然而,以往对于锡石的锡同位素分析,往往忽略了晶体内部的结构差异,导致对沉淀过程的解释存在争议。近日,永利集团官网倪培教授、王国光副教授团队与李伟强教授在锡同位素原位研究方面取得进展。研究团队以内蒙古维拉斯托锡多金属矿床为研究对象,从晶体尺度揭示了锡石内部锡同位素显著的异质性,并指出其与晶面交界处的特殊结构有关。这一发现为理解锡的沉淀机制和锡石晶体的生长过程提供了更精细的视角。

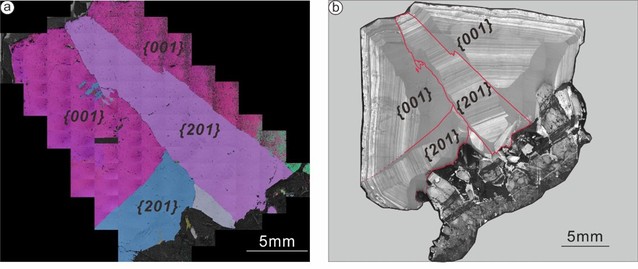

本研究选取维拉斯托矿床保存完好的锡石晶体,首次将电子背散射衍射(EBSD)与扫描电镜阴极发光(SEM-CL)结合,识别晶体学取向与扇区边界,在此基础上开展原位微量元素与锡同位素分析,以刻画晶体内部元素—同位素的空间分布特征及其形成机制。阴极发光图像显示样品发育明暗扇区结构与生长环带,明暗扇区界面清晰,未见溶蚀、裂隙等后期叠加特征,表明所见结构为连续结晶形成的原生结构。EBSD结果表明晶体以{001}取向为主,并可识别一对{201}的孪晶结构(图1);CL暗区则主要分布在{001}和{201}晶面交界带。

图1 维拉斯托锡石晶体的EBSD解析图。

晶体以{001}取向的扇区为主(粉色),中心及下部可见一对与{201}平行的孪晶(紫色与蓝色)。

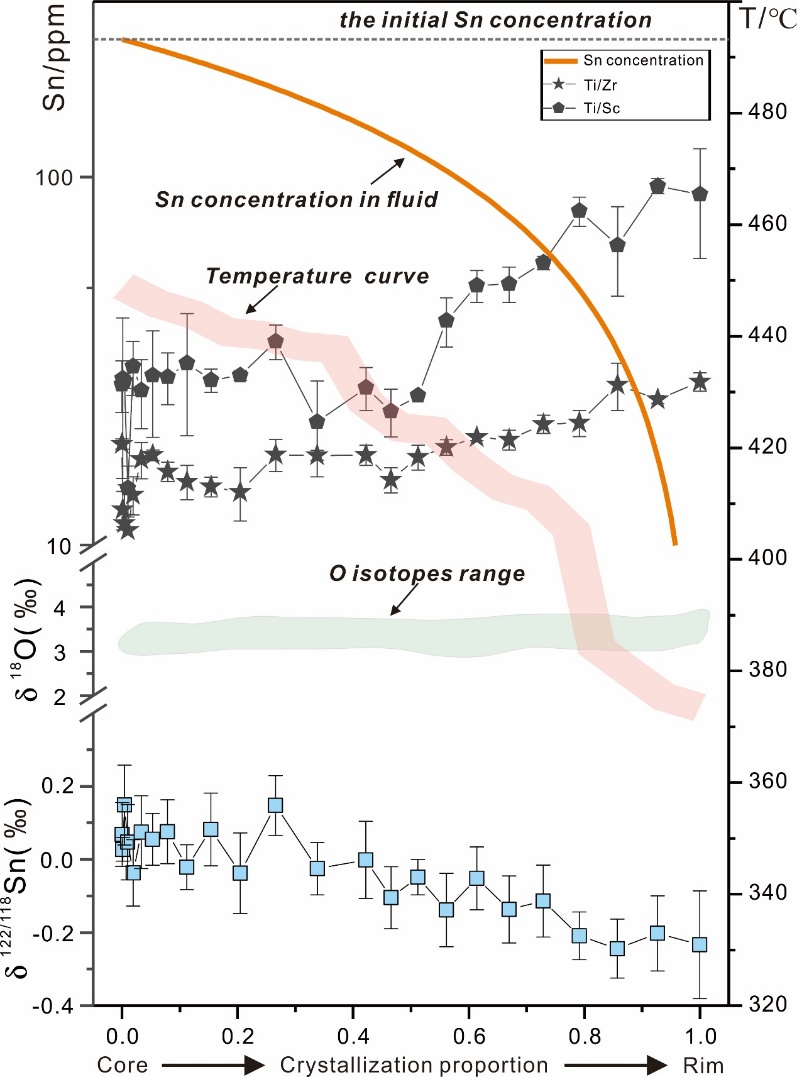

实验结果显示,CL暗区相对于CL亮区显著富集W,Nb,Ta等元素,并表现出更重的锡同位素组成。由于CL暗区不是分布在某个晶体方向,为此,单纯依赖传统晶面取向所形成的protosite模型难以解释“CL暗区更重且富集特定元素”的特征。本研究提出晶面交界带更易形成位错与晶格缺陷等局部结构复杂性,这些位置可能促进微量元素的选择性进入,并相对滞留较重的锡同位素,从而在晶体尺度形成稳定而可识别的差异特征。基于从锡石晶体核部向边缘的生长环带的系统分析结果,锡同位素与微量元素呈现协同演化,体现封闭体系中锡石连续结晶的瑞利分馏现象(图2)。

图2 维拉斯托锡石的数据综合图

本研究的锡石原位Sn同位素的数据揭示出,CL暗区相对于CL亮区,不是多期流体叠加的成果。结合前人发表的数据,我们强调,维拉斯托锡矿的形成受控于单一期次岩浆来源热液流体的冷却作用。本研究强调,在开展锡石锡同位素的原位研究之前,应当通过CL与EBSD优先识别扇区结构并评估其对数据解释的影响;在矿床或区域尺度采用溶样锡同位素分析时,也需充分考虑单晶内部的结构差异,以避免由晶体尺度异质性带来的偏差。

以上研究成果发表于国际地球化学领域顶级期刊 Geochimica et Cosmochimica Acta上。第一作者为304永利集团官网入口博士生韩亮,通讯作者为王国光副教授。合作者包括304永利集团官网入口倪培教授、李伟强教授、潘君屹博士、佘加新博士以及中国科学院广州地球化学研究所谭伟副研究员。研究工作受到国家自然科学基金项目(92062220, 42425301)及中央高校基本科研业务费(2025300349)的联合资助。

文章信息:

Liang Han, Guo-Guang Wang*, Pei Ni, Jun-Yi Pan, Jia-Xin She, Wei Tan, Weiqiang Li. (2025) Crystal-scale heterogeneity of Sn isotopes in cassiterite: Implications for reconstructing ore-forming processes in magmatic-hydrothermal systems. Geochimica et Cosmochimica Acta, 409, 147–162.

图文:王国光、韩亮

审核:陈天宇