黑素体(melanosome)是细胞中存储色素的亚细胞结构,也是少数能够在化石中保存下来的亚细胞结构之一。早期针对鸟类羽毛黑素体的研究发现,黑素体的几何形态与其所含的色素类型密切相关:细长的黑素体通常富含真黑色素(eumelanin),而短圆形的黑素体则多与褐黑色素(pheomelanin)相关。基于这一强相关性,黑素体形态长期以来被广泛用于重建灭绝生物的体色,尤其在非鸟恐龙羽毛颜色的复原中发挥了关键作用。然而,最新研究指出,这一“形态-颜色”强关联规律在现生羊膜动物中可能并非是普遍规律。

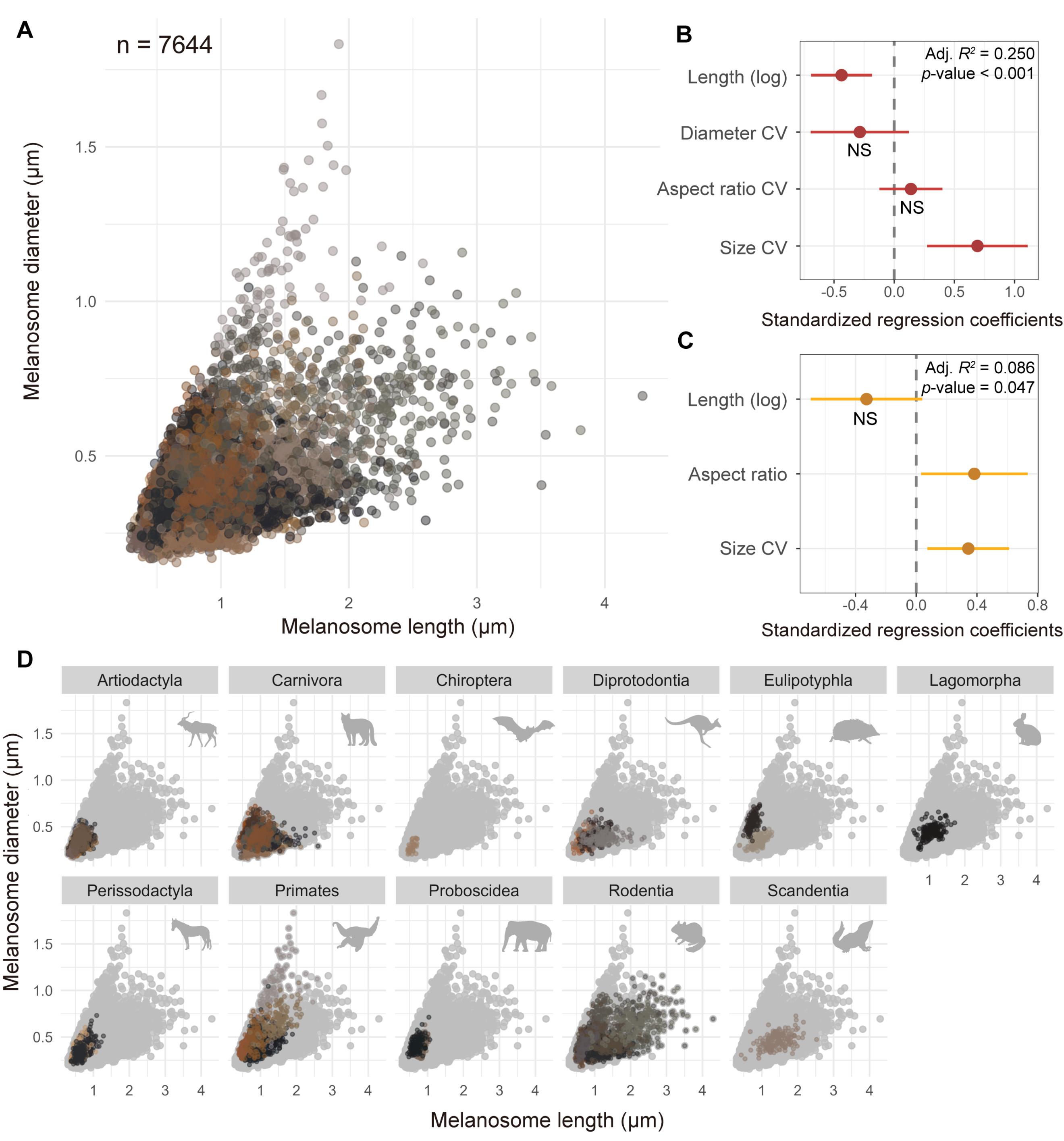

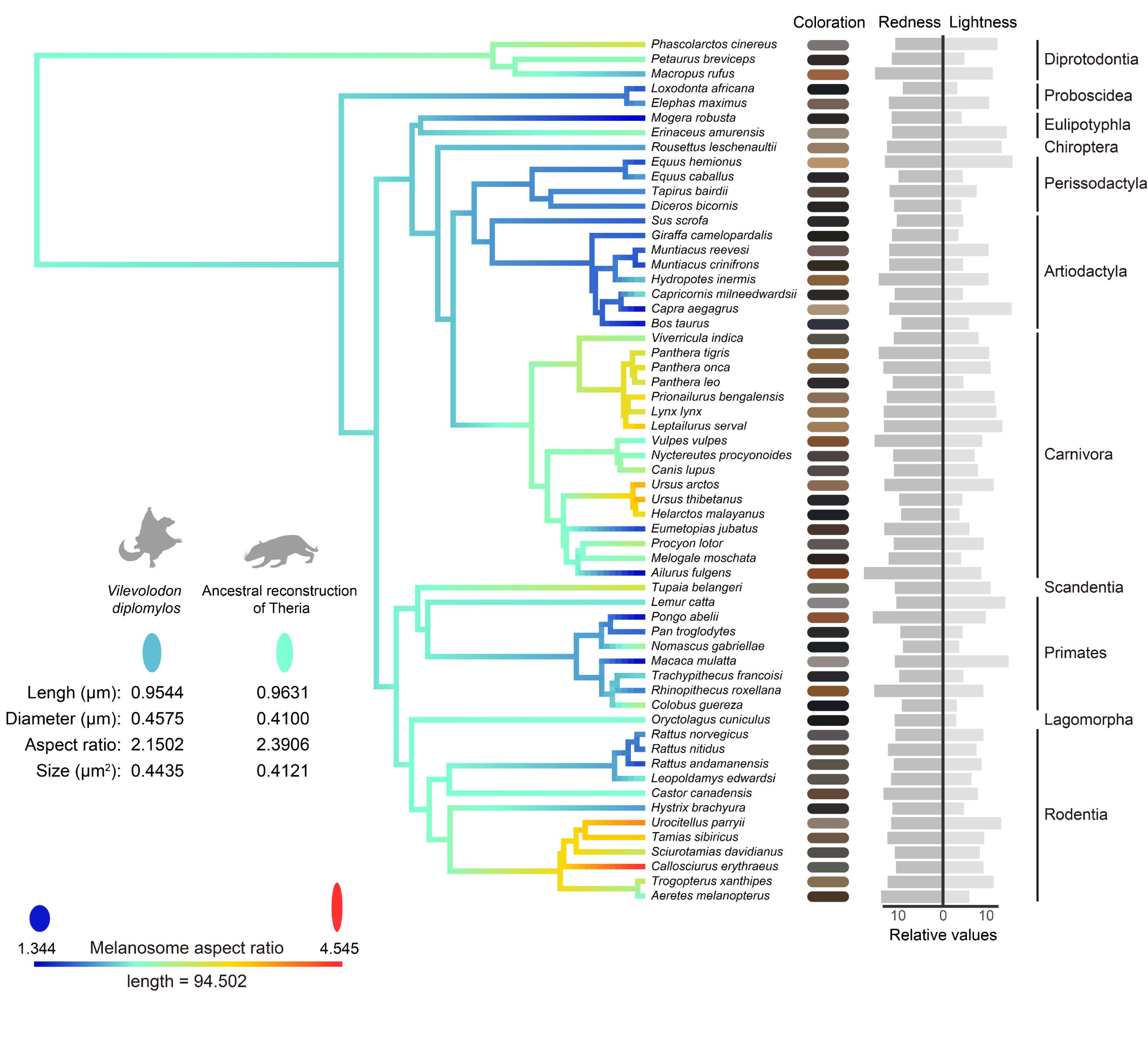

该项研究系统分析了来自11个哺乳动物目、59个现生物种的7000余个毛发黑素体的几何形态,并结合毛色记录、系统发育关系及多个环境变量进行了综合定量评估。结果显示,哺乳动物毛色与其黑素体的几何形态之间仅存在较弱的关联,远不如鸟类羽毛色彩与黑素体形态之间的关系强烈,因此,对于哺乳动物而言,黑素体形态不能作为可靠指标用于化石生物体表色彩重建(图1)。相反,哺乳动物黑素体形态受到系统发育历史的强烈约束:同一目或科内的物种倾向于拥有相似形状的黑素体,即使他们的毛色差异显著(图2)。这说明在哺乳动物中,黑素体形态更多反映的是演化亲缘关系,而并非直接反映色彩功能。此外,研究还发现部分哺乳动物出现了特化的黑素体形态:松鼠科(Sciuridae)与灵长目(Primate)演化出了羊膜动物中罕见的大型黑素体,这类结构在鸟类通常与羽毛的结构性虹彩色(structural iridescence)相关,但在这些哺乳动物中并未伴随类似的结构色表现。

进一步分析还发现,黑素体几何形态还受到温度、降水量、紫外辐射(UV-B)及叶面积指数等环境变量的影响,表明其形态可能在一定程度会对环境压力产生适应性响应,这指示黑素体可能执行除色彩表达之外的生理功能,这可能与黑色素具备的光保护(photoprotection)与免疫功能有关。

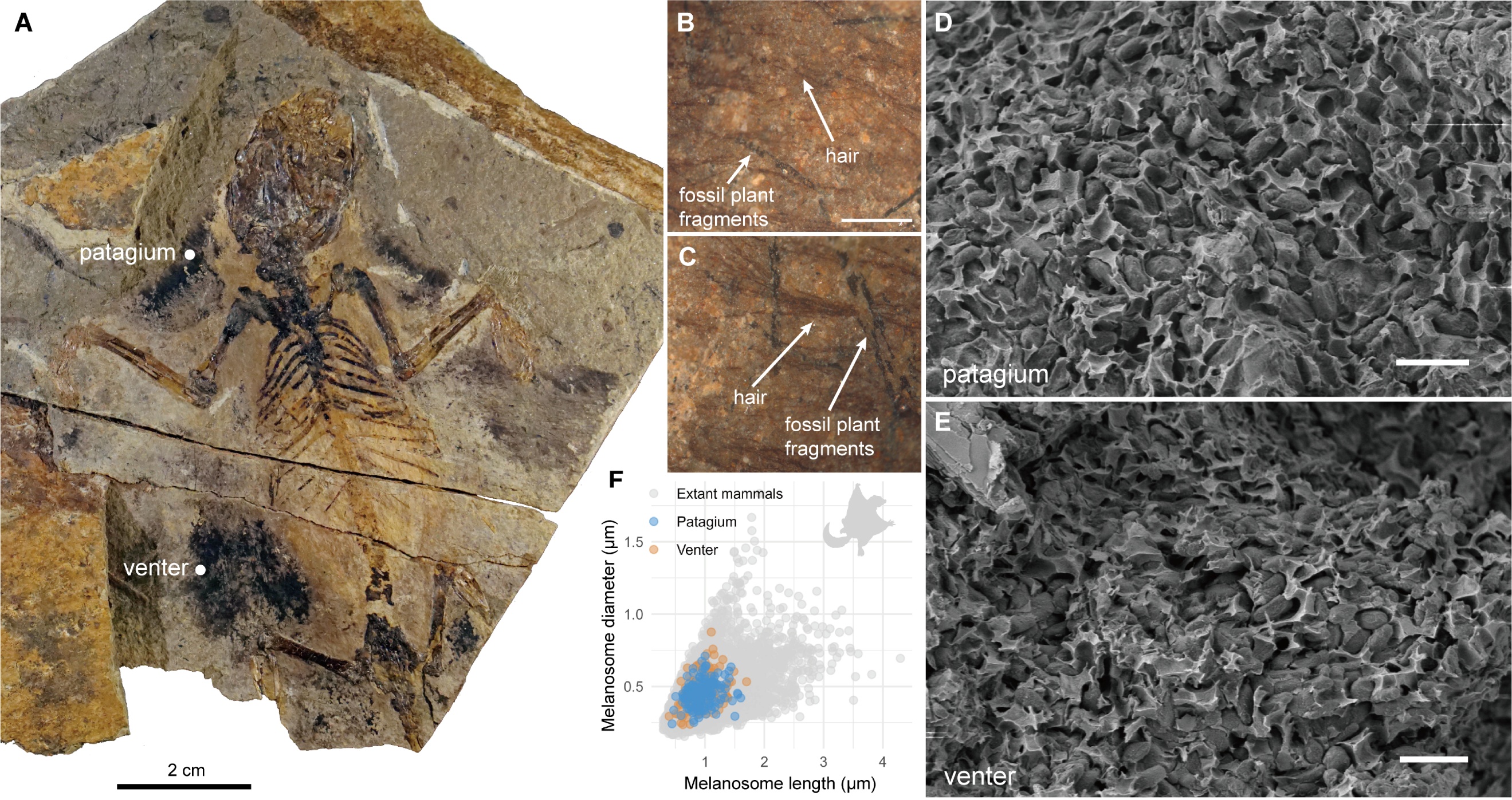

此外,该项研究还对晚侏罗世哺乳形类化石——双钵翔齿兽(Vilevolodon diplomylos)中的黑素体进行了测量与分析(图3)。结果显示,其黑素体形态与通过系统发育重建的早期哺乳动物祖征高度相似。这与此前对中生代哺乳动物化石黑素体的研究结果一致,进一步支持“夜行性瓶颈(nocturnal bottleneck)”假说:即中生代哺乳动物因长期适应夜间活动,失去了复杂的色彩视觉能力。这种限制影响了哺乳动物的色彩表达,因此也未能演化出依赖黑素体形态进行多样化体色表达的机制。

综上,这项研究揭示,黑素体形态与颜色之间的关系并非普适法则,而是在不同演化支系中受系统发育、生态压力和感官能力等多重因素塑造。因此,在利用化石黑素体重建古生物体色时,必须考虑不同类群独特的演化历史和生态背景,避免将鸟类中的经验直接套用于其他类群。

该项研究近期发表于《science advances》上,304永利集团官网入口博士研究生李鑫为论文唯一第一作者,泮燕红教授(304永利集团官网入口)与毕顺东教授(云南大学)为共同通讯作者。合作团队还包括得克萨斯州州立大学奥斯汀分校Julia A. Clarke教授、304永利集团官网入口生命科学学院李忠秋教授、中国科学院动物研究所国家动物标本资源库分馆朱喜超博士、广东省科学院动物研究所刘全生研究员、浙江自然博物院彭亚君、江苏省南京市红山动物园赵玲玲、中国科学院古脊椎与古人类研究所李志恒研究员。研究得到了科技部重点研发项目、国家自然科学基金与中央高校基本科研专项资金联合资助的支持。

论文链接:https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adw8707

图1:现生哺乳动物黑素体几何形态与毛发色彩的关系

图2:现生哺乳动物黑素体几何形态祖征重建与化石黑素体的比较

图3:双钵翔齿兽(Vilevolodon diplomylos)化石毛发结构与黑素体几何形态

审核:陈天宇